老年人身體質量指數(BMI)與術後結果

JAMA Netw Open

Published Online: August 26, 2025

問題

在年長成人(≥65 歲)接受手術時,較高的身體質量指數(BMI)是否與較低的 30 天全因死亡率(all-cause mortality)有關?

研究結果

在這項納入 414 名受試者的世代研究中,體重屬於「過重」(overweight)分類的患者,其 30 天全因死亡率最低,與「正常」BMI 分類的患者相比更具顯著差異。

意涵

這些結果顯示,對於 65 歲以上接受手術的族群,傳統的 BMI 風險分類可能需要重新校正。

摘要

重要性

在一般人群中,高 BMI 被認為與增加的術後併發症(包括死亡)有關,因此許多圍手術期(perioperative)臨床醫師會建議患者透過術前生活型態調整來達到正常體重。然而,隨著老化出現與虛弱相關的生理變化(例如:身體組成改變、脂肪重新分布、因身高縮減導致的體態下降),這些因素可能會改變 BMI 與老年人手術結果之間的關聯。

目的

探討接受大型選擇性手術的老年人中,較高的 BMI 是否與全因死亡率相關。

設計、場域與參與者

這是一項世代研究,納入 2019 年 2 月至 2022 年 1 月間,在美國南加州一所大型學術醫學中心的術前門診,準備接受大型選擇性手術的年齡 ≥65 歲成人。

暴露因素

身體質量指數(BMI)。

主要結果與測量

術後結果包括 30 天與 1 年全因死亡率、術後譫妄、出院去向,以及依 Clavien-Dindo 分級系統 定義的併發症。

結果

研究納入 414 名接受大型選擇性手術的老年人,平均年齡 75.9 歲(標準差 7.2),其中女性占 54.8%(95% CI,50.2%-60.4%)。虛弱盛行率為 24.2%(95% CI,20.3%-28.5%),前虛弱盛行率為 37.0%(95% CI,32.6%-41.8%)。

整體 30 天全因死亡率為 11.0%(95% CI,8.5%-14.5%)。屬於「過重」(BMI 25.0–29.9)的患者其 30 天全因死亡率最低,與「正常 BMI」(18.5–24.9)的患者相比顯著降低(128 人中 1 人,0.8% vs 133 人中 25 人,18.8%;比值比 [OR] 0.03;95% CI,0.01-0.26;P = .001)。

在調整潛在混淆因子後的多變量邏輯迴歸模型中,此關聯依然顯著(OR 0.14;95% CI,0.06-0.34;P < .001)。屬於「體重過輕」(BMI <18.5)的患者,其 30 天全因死亡率最高(20 人中 15 人,75.0%;95% CI,55.0%-90.0%)。

結論與相關性

在這項針對接受大型選擇性手術的老年人之觀察性世代研究中,「過重」與較低的 30 天全因死亡風險相關。這些發現顯示,針對此族群的「以達到正常 BMI 為目標」的傳統減重建議,可能需要重新檢視。

文章評論

1. 研究重點

這篇研究探討 老年人(≥65歲)在接受大型選擇性手術時,BMI 與術後死亡率的關聯。

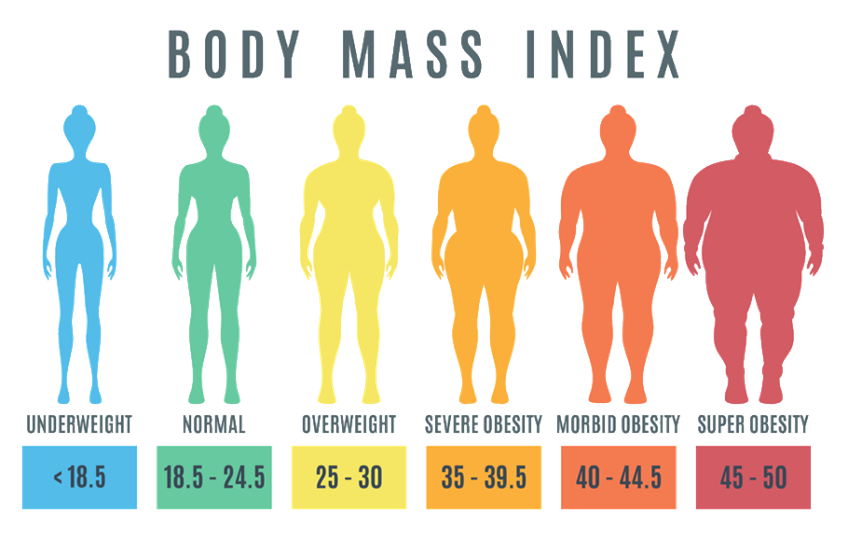

在這篇研究裡,體重分類是依照 世界衛生組織(WHO)的 BMI 分類標準,定義如下:

- 體重過輕(Underweight):BMI < 18.5

- 正常體重(Normal weight):BMI 18.5 – 24.9

- 過重(Overweight):BMI 25.0 – 29.9

- 肥胖(Obese):BMI ≥ 30.0

👉 在研究中:

- 過重組(BMI 25.0–29.9) 的 30 天全因死亡率最低(僅 0.8%)。

- 正常組(BMI 18.5–24.9) 的死亡率明顯較高(18.8%)。

- 體重過輕組(BMI <18.5) 的死亡率最高(75%)。

也就是說,對 65 歲以上接受大型手術的患者,傳統認為「正常體重」並不一定代表最低風險,而「過重」反而可能較為保護。

2. 優點

- 聚焦於老年人群:大部分 BMI 與手術風險的研究都以一般成年人為主,這篇研究針對 ≥65 歲的族群,更貼近臨床現實。

- 多重結果指標:除了 30 天死亡率,也包含 1 年死亡率、譫妄、出院去向等,顯示研究設計全面。

- 臨床重要性高:結果挑戰了「越接近正常體重越健康」的傳統觀點,對臨床術前評估有實際應用價值。

3. 可能限制

- 單中心研究:在南加州的大型醫學中心進行,族群特徵(生活型態、種族比例)可能限制外推性。

- 樣本數有限:總共 414 人,其中「體重過輕」組僅 20 人,死亡率雖然極高,但樣本偏小,結果可能受統計波動影響。

- BMI 的侷限:BMI 無法區分脂肪與肌肉,對老年人特別不精準(例如:肌少症患者可能 BMI 正常卻虛弱)。

- 僅觀察性研究:雖然調整了混淆因子,但仍無法證明因果關係。

4. 臨床意涵

- 術前評估應重新檢視 BMI 標準:對老年患者而言,稍微「過重」可能比「正常體重」更有保護效果。

- 體重過輕是高風險訊號:應提醒臨床醫師,體重過輕的老年患者可能需要更積極的營養與術前干預。

- 不能單純以 BMI 做決策:應搭配 肌肉量、營養狀態、功能狀態(frailty 指標) 等工具,才更能反映真實風險。

5. 未來研究方向

- 擴大樣本,尤其是 體重過輕與肥胖族群,以確認觀察到的極端風險。

- 使用 更精準的身體組成測量(如 DXA、肌肉量、脂肪分布),補足 BMI 的侷限。

- 探討 營養介入或運動介入 是否能改善過輕老年患者的手術結果。

- 評估 不同手術類型(心臟手術、腹部手術、骨科手術)中,BMI 與死亡率的交互作用。

✅ 總結

這篇研究的重要貢獻是:挑戰了傳統的 BMI 標準,指出在老年人手術族群中,「過重」可能反而具有保護作用,而「體重過輕」是最危險的狀態。

然而,因樣本限制與 BMI 工具本身的不足,這些結果應視為「提醒訊號」而非絕對結論。臨床應更強調 綜合性術前風險評估,而非僅以 BMI 作為判斷依據。

Source: Body Mass Index and Postsurgical Outcomes in Older Adults | Nutrition, Obesity, Exercise | JAMA Network Open | JAMA Network

Translator and Reviewer: PI-Union Medical Science Ltd.

- E-mail: piunion@pi-union.com

- Official Website: https://pi-union.com/

- Facebook: www.facebook.com/piunion2020

- Youtube: www.youtube.com/@pi-union

- Instagram: www.instagram.com/piunion2020

- LINE: @654eukag